Israele: da Netanyahu a Gantz, il governo che verrà

Claudi Vercelli – Joimag 23 Ottobre 2019

La situazione politica attuale e i suoi protagonisti in un’analisi dei prossimi equilibri nazionali

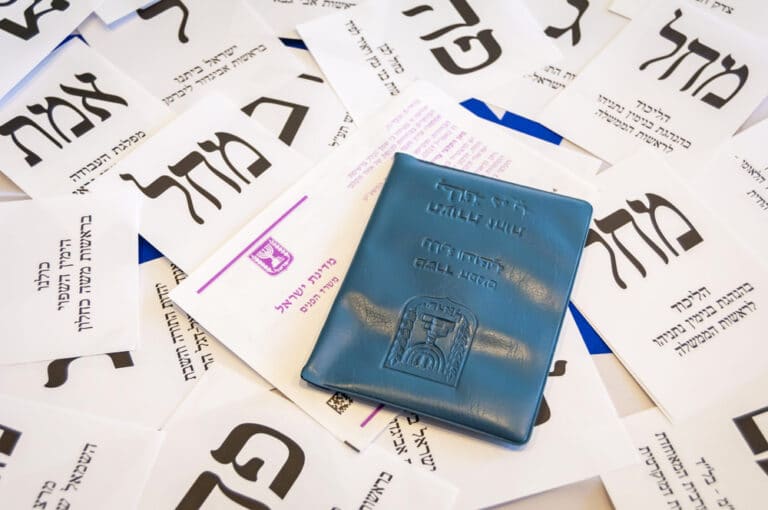

La politica israeliana sembra essere diventata un tavolo da ping pong. La pallina dell’incarico di governo va da una parte all’altra ma, a rigore di metafora, è possibile che presto venga fermata dalla rete divisoria. Dopo di che, se ciò dovesse succedere, e lo si saprà nel qual caso entro quattro settimane, i giocatori saranno rimandati alle urne. Con quali potenziali risultati è prevedibile il dirlo, poiché ciò che il Paese sta vivendo è uno stallo che è assai improbabile che gli elettori possano sciogliere. Il numero magico, cabalistico è 61, la quantità di deputati della Knesseth necessari per garantirsi la maggioranza parlamentare. Minima. È la soglia della speranza e del desiderio. Ma sembra un miraggio.

Benjamin Netanyahu, premier incaricato, ha resistito fino all’ultimo, cercando in qualche modo di trovare una soluzione plausibile, soprattutto a se stesso. Ma dinanzi al rifiuto dei suoi potenziali alleati, ha dovuto gettare la spugna. Ora tocca a Binyamin Gantz, leader di Kahol Lavan. Il quale dovrebbe però riuscire nel difficilissimo equilibrismo di garantirsi maggioranze mutevoli, tra la destra di Yisrael Beiteinu e la Join List dei quattro partiti arabi. In altre parole, un esecutivo di minoranza che raccolga, di volta in volta, i voti parlamentari che gli mancano, pescando tra gli schieramenti opposti. Questa è l’ipotesi prefigurata come unica chiave alternativa al governo di unità nazionale, oggi non più tra destra e sinistra (come negli anni Ottanta, quando Likud e Labur dovevano trovare dei terreni comuni di intesa) ma tra destra e centro-destra. Poiché Netanyahu e Gantz sono posizionati su quest’asse, posto che gli equilibri politici, anche in Israele, in questi ultimi vent’anni hanno trovato il loro bilanciamento sempre di più verso questa parte dello spettro politico. Dopo di che, qualora non intervenga un fattore del tutto inedito, senza quindi varare un esecutivo, i giochi si chiuderanno.

In questi ultimi giorni, un Netanyahu sempre più affannato ha accusato i suoi interlocutori di coltivare l’intento di tradire il mandato di una consistente parte degli elettori, prefigurando scenari a suo dire molto problematici per Israele: l’ipotesi di partiti arabi nella maggioranza di governo (non però con incarichi ministeriali) è presentata come una prospettiva poco o nulla gradevole, soprattutto per l’elettorato conservatore. La risposta di Yair Lapid, numero due del partito Blu e Bianco, non si è fatta attendere, avendo rimarcato che il premier incaricato «ha fallito ancora una volta; sembra essere divenuta un’abitudine». Sarcasmi a parte, la situazione è obiettivamente delicata. Perché Israele si trova in queste condizioni? Può andare avanti ancora per molto essendo entrata, almeno da aprile (in realtà già da prima), in una lunghissima fase interlocutoria, dove la vera posta in gioco sembra lo sfibrare gli avversari piuttosto che il costituire un esecutivo?

Le risposte sulle ragioni dell’attuale situazione possono essere molteplici. Alcune sono strettamente endogene, legate a questioni interne alla società e alla politica nazionale. Altre, invece, si inquadrano in una dinamica molto più ampia, che sta interessando i paesi a sviluppo avanzato. Il fuoco del conflitto politico in Israele è l’estromissione di Netanyahu dal ruolo attivo che fino ad oggi ha mantenuto, quindi dal premierato. Si tratta di una volontà piuttosto diffusa, trasversale, in parte dichiarata apertamente (Kahol Lavan e Avigdor Lieberman), in parte coltivata silenziosamente (ad esempio dentro una parte del Likud). Il suo ruolo di decisore supremo piace sempre meno. Come anche alcuni lettori di questa testata hanno rilevato, l’assunzione delle deleghe di ben quattro dicasteri nella sua persona (e in quella di sua moglie, vera e propria ghostlady della politica israeliana) ha accentrato enormemente il processo decisionale, riducendo i margini di collegialità, e quindi di contrattazione tra le diverse componenti dell’esecutivo. Nel crescente malcontento, al limite della maretta, di queste ultime, dinanzi alle farraginosità, alle discrasie e al solipsismo di un «Re Bibi» che si vorrebbe ancora alla guida di un Paese che, a fronte dei molteplici risultati positivi in economia misura, però, una crescita molto marcata delle diseguaglianze interne e dei divari di trattamento retributivo. Un fenomeno peraltro in linea con gli indirizzi prevalenti nei paesi a sviluppo avanzato. Anche in ragione di ciò, ossia della netta impressione di non essere tutelati nei propri interessi materiali, è quindi derivato un silenzioso esodo di elettori, quanto meno la componente meno identitaria e radicalizzata, dal Likud verso il partito di Gantz. Laddove un altro punto di dissidio è la compiacenza che Netanyahu esprime sul piano politico (ma anche nelle scelte economiche che ha potuto determinare o avallare tramite il suo premierato) verso l’ultraortodossia e la destra più radicale, mettendo a rischio, secondo una parte cospicua dei suoi critici, il tradizionale ancoraggio laico del Likud. In realtà, per ciò che concerne quest’ultino fenomeno, più che una opzione ideologica – ossia uno spostamento della posizione politica del capo del governo uscente verso le fazioni più estreme – in tutta plausibilità è in atto un meccanismo di scambio, laddove Bibi ha cercato di fidelizzare il consenso parlamentare intorno alla sua persona, nel tentativo di ottenere l’immunità per i possibili processi a venire.

Una cosa è certa, ossia che la perdita della leadership gli comporterà l’esclusione dai giochi politici più importanti. Il che, sommato alla gragnuola di colpi giudiziari con l’incriminazione che si intravede all’orizzonte, costituirebbe la linea del fronte del suo tramonto, non solo sul piano istituzionale (governo) ma anche partitico. Lo sa benissimo e, in tutta probabilità, a questo punto lotterà con le unghie e con i denti per impedire a Gantz di raggiungere, al suo posto, l’accordo per un governo di unione nazionale tra Kahol Lavan e Likud, auspice Yisrael Beiteinu. Non potendo fare lui il capo dell’esecutivo, cercherà di escludere gli altri. In realtà, lo scenario a venire, a questo punto, poco dipenderà dalla sua volontà oppositiva e molto dalla capacità degli altri attori politici di trovare un nuovo terreno d’intesa. Quanto il Likud sia quindi disponibile ad abbandonare colui che dal 1996 ne determina l’indirizzo di fondo, è uno degli scogli con i quali i suoi avversari dovranno fare i conti. Si tratta di un transito non solo di leadership ma di indirizzo politico profondo, tutto da metabolizzare, a fronte della mancanza di una figura forte (ossia credibile) a destra che possa coprire il vuoto che altrimenti si apre.

Il Likud, in questi anni di “Bibimania”, ha subito al suo interno diverse secessioni, frutto sia del contrasto con un leader che non ammette repliche e neanche compartecipazioni ma solo patti di desistenza, sia della trasformazione di posizionamento di una parte della classe dirigente della destra (si veda, solo per citare i nomi più noti, i casi di Ariel Sharon e Tzipi Livni). Al di fuori d’Israele, un fattore che ha una sicura incidenza nelle dinamiche del Paese è la ricaduta di lungo periodo di quello che può essere definito come il ciclo populista (usiamo questo aggettivo in mancanza di altre espressioni più consone a definire una situazione caratterizzata dal messaggio diretto agli elettori, dalla leadership carismatica, dalla sostanziale diffidenza verso un sistema di pesi e contrappesi), il quale spezza la capacità coalittiva in sistemi elettorali proporzionalistici, qual è quello israeliano. E ad alimentare questo ciclo, facendosene alfiere (e potenziale beneficiario), è stato lo stesso Bibi, confidando sulla sua capacità di fare alleanze e sullo svuotamento della sinistra (cosa che nelle ultime elezioni si è verificato solo in parte).

Sullo sfondo si pongono gli Stati Uniti di Donald Trump, la crescente imprevedibilità di una presidenza che sta mutando le coordinate di presenza ed intervento in Medio Oriente, all’interno di una regione che sta a sua volta trasformandosi. Netanyahu si è fatto garante del rapporto diretto, se non privilegiato, con gli Stati Uniti di «The Duck». Ma nel momento in cui la chioma gialla sembra seguire più il corso dell’opportunità immediata che non quello della coerenza di lungo termine, il rischio di rimanere con il cerino in mano, bruciandosela elettoralmente, è sempre più pronunciato. Anche questo è un elemento che sta incidendo sul piano politico. La condotta della Washington presidenziale rispetto ai curdi siriani lascia a dire poco perplessi molti israeliani.

Vedremo quindi, nelle settimane a venire, cosa ne potrà derivare. Inseguendo la corsa della pallina sul tavolo del confronto tra i diversi national players. Finché l’arbitro Reuven Rivlin, il “buon padre di famiglia” che garantisce gli equilibri istituzionali, non interverrà in un senso (varo del nuovo esecutivo) o nell’altro (elezioni).

Claudio Vercelli

Torinese del 1964, è uno storico contemporaneista di relazioni internazionali, saggista e giornalista. Specializzato nello studio della Shoah e del negazionismo (suo il libro Il negazionismo. Storia di una menzogna), è esperto di storia dello stato di Israele e del conflitto arabo-israeliano.