La Newsletter di Sinistra per Israele n.11 – 2025 Aprile

By Victor Magiar 5 Aprile 2025

clicca qui per scaricare la versione in pdf

Editoriale

Fermare la spirale dissolutiva che strozza la pace

Piero Fassino

Analisi e commenti

Israele è diventata una democrazia a rischio

Intervista a Shlomo Ben Ami

Israele tra guerra, proteste e scandali

Colloquio con Gianluca Pacchiani

Il futuro di Israele (e dell’Europa): occorre cambiare il modo di pensare

Colloquio con Gabriele Segre

Israeliani e palestinesi: piantare i semi del futuro

Colloquio con Maoz Inon

Da dove comincio?

Manuela Dviri

Un ritratto di Eugenio Colorni

Colloquio con Liliana Picciotto

Il manifesto di Ventotene e le amnesie della destra

Colloquio con Simona Colarizi

Dall’Associazione

Bologna Un’assemblea di Sinistra per Israele

Anna Grattarola

Firenze Fuori le contestazioni, dentro il dibattito: la prima volta della ”assurda Sinistra per Israele” in un Circolo Arci

Sara Natale Sforni

Milano Il Bund a Milano

Simone Oggionni

Roma Gaston Zvi Ickowicz a Roma

Maurizio De Bonis e Orith Youdovich

Venezia Nasce Sinistra per Israele-Veneto

Samuele Vianello

Media Una polemica epistolare con il Post

Bruna Soravia e Gabriele Eschenazi

Letture e riletture

Saul Meghnagi

Rassegna stampa

Simone Santucci

Redazione

Contatti

Piero Fassino

Fermare la spirale dissolutiva che strozza la pace

Le speranze suscitate dal cessate il fuoco del 25 gennaio scorso sono state rapidamente deluse dalla ripresa del conflitto sia Gaza, sia in Cisgiordania, sia sul confine libanese, allontanando ancor di più la ricerca, peraltro già precaria e faticosa, di una soluzione del conflitto e rischiando di compromettere la sorte degli israeliani rapiti da Hamas il 7 ottobre e tuttora ostaggi in condizioni di terribile disumanità. E la ripresa di operazioni belliche su larga scala a Gaza miete nuove vittime innocenti tra la popolazione palestinese, obbliga migliaia di famiglie a ulteriori continui sfollamenti e blocca l’inoltro degli aiuti umanitari.

Anche in Cisgiordania sono aumentati i focolai di conflitto, non solo per gli scontri tra l’esercito israeliano e le cellule terroriste di Hamas e Jihad, ma anche per la ripresa di aggressive spedizioni punitive di coloni estremisti contro villaggi palestinesi. Peraltro focolai di conflitto sono esplosi anche in Libano dove Hezbollah tenta di riattivare la sua iniziativa, nonostante gli impegni del nuovo governo libanese a rispettare il cessate il fuoco.

Ma quel che più allarma nelle dichiarazioni di Netanyahu e di suoi ministri è il disegno ogni giorno più esplicito di estendere il controllo diretto di Israele su Gaza e sull’intera Cisgiordania, escludendo qualsiasi ruolo all’Autorità Nazionale Palestinese e rivendicando esplicitamente la annessione definitiva allo Stato di Israele dei territori della West Bank – non a caso nominati sempre come Giudea e Samaria – al massimo riconoscendo ai palestinesi qualche marginale enclave autogestita. Operazione resa ogni giorno più concreta dai continui allargamenti degli insediamenti nella West Bank, ormai giunti a contenere oltre 600.000 persone. E, dunque, una guerra il cui esito sia la definitiva liquidazione di qualsiasi soluzione della questione palestinese. Obiettivo che spinge il mondo palestinese a un ulteriore radicalizzazione, avvolgendo il Medio Oriente in una soffocante spirale di reciproche radicalizzazioni che chiudono ogni spazio alla ricerca di una soluzione di pace.

La richiesta che sale da molte parti di fermare la guerra per riaprire un percorso di pace condivisa non può neanche per un istante mettere in ombra le pesanti responsabilità di Hamas che dal 7 ottobre ad oggi ha proseguito la sua azione militare, senza mai ottemperare alle richieste della comunità internazionale, a partire dalla liberazione degli ostaggi che il Consiglio di Sicurezza dell’ONU chiedeva “senza condizioni”, mentre da mesi e mesi il percorso di liberazione è sottoposto a un faticoso e snervante negoziato. Così come la arrogante scenografia messa in scena da Hamas a ogni liberazione, con sfrontata esibizione di miliziani armati fino ai denti, non poteva che essere vissuto dalla società israeliana come un ulteriore atto di sfida, richiamando le immagini atroci del massacro del 7 ottobre. E non può non essere stigmatizzata la passività con cui la comunità internazionale ha tollerato sia le condizioni drammatiche di detenzione degli ostaggi, sia le modalità con cui Hamas ha gestito la loro liberazione, sia le continue esibizioni di forza di Hamas.

L’aggravamento drammatico che si sta delineando rischia perciò di pregiudicare la possibilità stessa di perseguire una soluzione di pace giusta per entrambi i popoli. Lo hanno ben compreso i leader dell’opposizione israeliana – da Golan a Lapid, da Ganz a Liebermann – al cui appello hanno risposto con straordinaria mobilitazione centinaia di migliaia di cittadini dando voce a un’Israele democratica che vuole la fine della guerra, una soluzione di pace sicura e giusta e la fine del regime di un governo che anche sul piano interno sta minando profondamente lo stato di diritto imprimendo una deriva illiberale alla democrazia israeliana. La destituzione arbitraria del Direttore dello Shin-Bet, la rimozione illegittima della Procuratrice generale di giustizia, i finanziamenti corruttivi erogati dal Qatar a diretti collaboratori di Netanyahu, sono le manifestazioni di una spirale autocratica in cui si avvita ogni giorno di più il governo israeliano, suscitando nel Paese una reazione democratica sempre più vasta. A cui Netanyahu ha risposto facendo rientrare in maggioranza Ben Gvir e i suoi deputati estremisti – decisivi per l’approvazione della legge di bilancio – e dando segni espliciti della sua volontà d proseguire nella sua linea radicale e dura fino al termine della legislatura.

La consapevolezza di dover fermare la deriva dissolutiva che devasta il Medio Oriente ha spinto nei giorni scorsi anche una parte della popolazione palestinese di Gaza a scendere in strada sfidando il potere dispotico di Hamas e denunciando la sua responsabilità di aver sottoposto la popolazione palestinese a inenarrabili sofferenze.

Cresce insomma in entrambi i campi la richiesta di fermare la guerra per riaprire la strada alla ricerca di una soluzione di convivenza e di pace, voci che vanno sostenute dalla comunità internazionale con determinazione e senza ambiguità, a partire dal mettere in campo ogni forma di pressione per ottenere la immediata e incondizionata liberazione degli ostaggi e il ritorno al cessate il fuoco. Così come la possibilità di riaprire un percorso di pace richiede senza ambiguità la esclusione di Hamas.

Chi vuole la pace e crede in una soluzione giusta e sicura per entrambi i popoli non può tuttavia ignorare che il massacro del 7 ottobre e un anno e mezzo di guerra atroce hanno scavato un solco profondo di rancore e sfiducia che va diffondendo, in entrambi i campi, la convinzione che una pace fondata sulla convivenza non sia possibile. Una convinzione che solo potrà essere superata con un’azione che non si rassegni a una guerra infinita e con pazienza e tenacia ricostruisca le condizioni di una convivenza che oggi appare lontana.

È qui che la comunità internazionale deve sentire la responsabilità di agire. Dopo venti mesi di guerra così aspra e atroce, difficile pensare che le parti in conflitto siano in grado, da sole, di riconoscersi e negoziare. Indispensabile è che vi sia chi le incoraggia, le assiste, le accompagna, le rassicura e si fa garante di ciò che le parti riescono via via a convenire. E il coinvolgimento dei Paesi arabi, in primis Arabia Saudita e Egitto, può essere una leva preziosa per sbloccare una situazione che appare oggi senza sbocco. Così come la acuta criticità della situazione impone che l’Unione Europea superi la passività di questi anni per concorrere con un’attiva iniziativa a rimettere in moto un percorso di pace.

L’urgenza di una iniziativa riguarda anche la sinistra europea e italiana che, dopo aver condannato il massacro del 7 ottobre, ha poi concentrato la sua iniziativa nel denunciare le gravi e indubitabili responsabilità di Netanyahu, senza tuttavia accompagnare quella denuncia a un esplicito sostegno a quella ampia parte della società israeliana che lotta contro la politica del Primo ministro israeliano. Una grave omissione che ha consentito l’affermarsi di rappresentazioni manichee e criminalizzanti di Israele, a partire dalla sua identificazione con il governo Netanyahu.

Nel momento in cui le piazze e le strade di Gerusalemme, Tel Aviv e delle città israeliane vedono centinaia di migliaia di donne e uomini che chiedono pace, sicurezza e democrazia la sinistra europea e italiana deve essere esplicitamente e senza ambiguità al loro fianco. Così come si deve essere al fianco di quei gazawi che, con pericolo della loro stessa vita, contestano Hamas e la sua sciagurata azione. Così come vanno sostenute le 80 organizzazioni civili israeliane, palestinesi, druse e arabe che hanno convocato il prossimo 8 maggio un grande incontro per promuovere una diffusa iniziativa a sostegno del rilancio della soluzione “due popoli, due stati”.

Insomma, fermare la guerra e ricostruire le condizioni per realizzare una pace condivisa richiama la responsabilità di molti e di ciascuno. Soprattutto, guardando a un conflitto che si trascina irrisolto da molti decenni occorre essere consapevoli che il trascorrere del tempo non lavora per la pace e che un’azione determinata e incisiva serve adesso.

–

Israele è diventata una democrazia a rischio.

Intervista a Shlomo Ben Ami

Massimiliano Boni

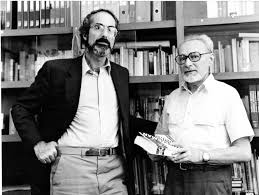

Shlomo Ben Ami, storico e diplomatico israeliano, è stato ambasciatore in Spagna e ministro della sicurezza interna e poi degli esteri tra il 1999 e il 2001. Attualmente è vicepresidente del “The Toledo International Centre for Peace”.

Shlomo Ben Ami, storico e diplomatico israeliano, è stato ambasciatore in Spagna e ministro della sicurezza interna e poi degli esteri tra il 1999 e il 2001. Attualmente è vicepresidente del “The Toledo International Centre for Peace”.

Professore Ben Ami, potrebbe aiutare i nostri lettori a comprendere il livello di scontro sociale, istituzionale e politico oggi in Israele?

Vede, io credo che lo scontro sia di dimensioni storiche. Il governo è determinato a disfare le istituzioni della democrazia: la separazione dei poteri, l’indipendenza della magistratura, un’amministrazione pubblica imparziale. C’è poi il rifiuto di formare una commissione giudiziaria d’inchiesta sulle responsabilità degli errori che hanno portato al 7 ottobre. Tutto questo per dare un vantaggio a una coalizione costruita sui settori meno produttivi della società, in particolare sugli ultraortodossi, che non contribuiscono in alcun modo all’economia e vengono finanziati lautamente da Netanyahu per garantire il suo dominio, ma distruggono il futuro della nazione. Mai nella storia di Israele un tale grado di cinismo politico e di mancanza di responsabilità morale ha prevalso nei corridoi del potere politico.

Secondo Lei, la decisione del premier Netanyahu di attaccare nuovamente Gaza dopo quasi due mesi di cessate il fuoco è la soluzione migliore per riportare gli ostaggi israeliani a Gaza?

No, non credo che la guerra faccia progredire la causa della liberazione degli ostaggi. Il passato dimostra piuttosto che la pressione militare uccide gli ostaggi. Questa è una guerra che Netanyahu ha lanciato per assicurarsi il ritorno di Ben-Gvir al governo e permettergli di approvare il suo bilancio corrotto alla Knesset, che gli assicura la sopravvivenza del governo per almeno un altro anno.

Dopo una guerra così lunga e con un alto numero di morti, come è possibile dare di nuovo una possibilità alla diplomazia?

Temo che finché Israele continuerà ad essere incapace di far uscire Netanyahu dal quadro politico, non accadrà nulla sul fronte diplomatico e che qualsiasi cosa possa sembrare accadere sarà un miraggio.

Perché?

Perché un processo diplomatico serio è la migliore ricetta per il crollo del governo di Netanyahu, e questa, come capirà, è una buona ragione per non impegnarsi in alcuno sforzo diplomatico.

A suo avviso oggi c’è un pericolo reale per la democrazia in Israele?

Sicuramente sì! Israele si sta avvicinando al momento in cui sarà una democrazia solo di nome, ma non di fatto. L’opposizione parlamentare è debole e inefficace. Secondo tutti i sondaggi, la maggioranza dell’opinione pubblica si oppone al governo e solo la mobilitazione di massa della società israeliana può ancora avere un impatto. Il fatto è però che dopo quasi due anni di proteste di massa, l’opinione pubblica è esausta. Infine, non scarterei nemmeno la possibilità che Netanyahu trovi un modo per prolungare il suo mandato, inventando un pretesto per rinviare le elezioni.

In che modo?

In Ucraina, Zelensky continua a essere presidente grazie a una legge che prevede il rinvio delle elezioni finché prevale una situazione di emergenza e di guerra. Netanyahu può facilmente far passare una legge simile in Israele, con l’aiuto della sua coalizione corrotta.

Israele tra guerra, proteste e scandali.

Colloquio con Gianluca Pacchiani

Massimiliano Boni

Gianluca Pacchiani è redattore di “Times of Israel”, specializzato per i paesi arabi.

Gianluca Pacchiani è redattore di “Times of Israel”, specializzato per i paesi arabi.

Mentre parliamo l’esercito israeliano ha ripreso le operazioni militari a Gaza, che fin dalle prime ore hanno causato centinaia di morti. In precedenza, avevamo invece sperato che la fragile tregua avviata dalla metà di gennaio si potesse rafforzare. Come sono trascorse queste settimane?

In effetti con il giuramento di Donald Trump e il suo insediamento alla Casa Bianca si è registrato quasi subito l’accordo sul cessate il fuoco, il che ha portato soprattutto una graduale liberazione degli ostaggi israeliani a Gaza, con cadenza settimanale. Inoltre abbiamo registrato anche la fine della sospensione dei lanci di razzi dallo Yemen. Insomma, in queste settimane non solo abbiamo ricominciato a respirare, ma c’è anche chi aveva coltivato un cauto ottimismo, sperando che Trump sapesse leggere le dinamiche del Medio Oriente, e che dopo questa prima fase si arrivasse a una soluzione che consolidasse la tregua. Anche se, a dire la verità, c’erano segnali in senso opposto.

Di che tipo?

Innanzitutto entrambe le parti, il governo israeliano e Hamas, hanno cominciato a tirare per le lunghe le trattative per arrivare alla seconda fase del cessate il fuoco. Non si è mai riusciti a individuare una data a partire dalla quale dovesse scattare il rinnovo della tregua, nonostante le trattative svolte sia in Egitto che in Qatar. Negli ultimi tempi avevamo saputo anche che i riservisti erano stati raggiunti da una lettera di nuova mobilitazione, e insomma era nell’aria che la guerra sarebbe potuta ricominciare.

Hai fatto riferimento alla fase due di un possibile accordo, che di fatto non è stata mai raggiunta. Cosa prevedeva?

Non c’è mai stato un vero negoziato sulla fase due. Direi che si è proceduti con un metodo sperimentato anche in passato, per esempio per gli accordi di Oslo: si è raggiunto un accordo temporaneo su alcuni punti, rinviando tutto il resto a dopo. Ad Oslo fu così per la definizione dello status di Gerusalemme e per il futuro degli insediamenti; questa volta a essere rinviata a una fase due è stata la decisione sul ritiro completo dell’esercito israeliano da Gaza, la liberazione di tutti gli ostaggi, il rilascio dei prigionieri nelle carceri israeliane. Tutto questo è stato posticipato, senza riuscire a parlarne davvero in quanto, ad esempio, era noto che il governo israeliano non avesse mai accettato l’idea di un ritiro completo da Gaza

Cos’è che ha fatto rompere la tregua?

La ripresa delle operazioni si è avuta quando l’inviato speciale di Donald Trump per il Medio Oriente, Witkoff, ha proposto un secondo passo della fase uno, ossia la liberazione di 5 ostaggi israeliani in cambio di altri 40 giorni di tregua. Hamas ha rifiutato la proposta, e Israele ha conseguentemente attaccato. In realtà, come forse saprai, qui molti sostengono che l’attacco sia stato strumentale, ossia motivato da ragioni politiche.

Quali?

Innanzitutto Netanyahu aveva l’esigenza di rafforzare la sua maggioranza in vista dell’approvazione della legge di bilancio, il che significava far rientrare al governo Ben Gvir, che era uscito con la tregua. Ma soprattutto si trattava di distogliere l’opinione pubblica dal cosiddetto Qatar gate.

Di che si tratta?

Già qualche mese fa era ma emerso che una persona facente parte dell’entourage di Netanyahu, anche se non formalmente assunto, né sottoposto ai controlli di sicurezza, aveva fatto trapelare informazioni top secret di natura militare alla stampa estera, al fine di mettere in buona luce la scelta di Netanyahu di occupare il cosiddetto corridoio Philadelphia, al confine tra Gaza e l’Egitto. Lo scandalo si è poi allargato quando si è saputo che altre persone, sempre appartenenti allo staff del premier israeliano, sono indagate perché accusate di ricevere denaro dal Qatar affinché In Israele si diffondesse un’opinione positiva di questo Stato. I due assistenti, Eli Feldstein e Yonatan Urich, sono stati poi arrestati e anche Bibi è stato convocato in questura a deporre per l’indagine in corso. Lui ovviamente ha detto che l’arresto dei due assistenti è politicamente motivato contro di lui.

Quanto al Qatar da anni finanzia il terrorismo islamico e i fratelli musulmani, e cerca di accreditarsi come un partner serio nella scena internazionale. Aggiungo che già alcuni anni fa si era parlato della possibile influenza che il Qatar poteva avere nella politica israeliana, quando alcuni hacker, pagati dagli Emirati Arabi Uniti, avevano diffuso dei documenti dai quali risultava che alcuni politici israeliani, anche di primo piano, fossero stati finanziati dallo stato del Golfo per la campagna elettorale del 2018.

Un altro caso che ha colpito l’opinione pubblica è il licenziamento del capo dello Shin-Bet, il servizio di sicurezza interno.

In effetti, il licenziamento di Ronen Bar prima annunciato da Netanyahu e poi confermato dal governo, e ora “congelato” da una decisione della Corte suprema, insieme a quello della procuratrice generale Gali Baharav Miara, che deve ancora essere ratificato dal governo hanno alimentato ulteriori polemiche e proteste. Per quanto riguarda Ber, Netanyahu aveva individuato come sostituto un ex capo della Marina, ma poi è emerso che costui aveva partecipato alle proteste contro la riforma giudiziaria in passato, e voci interne al Likud (c’è chi dice la moglie di Bibi, Sarah) lo hanno costretto a revocare la decisione sul sostituto di Ronen Bar. Per ora quindi non si sa chi sarà il nuovo capo dello Shin-Bet, né è confermato che Ronen Bar verrà licenziato (anche se ormai sembra quasi sicuro)

Quali le motivazioni ufficiali del loro licenziamento?

Per quanto riguarda il capo dello Shin-Bet, lo si accusa in generale di essere inadempiente, in particolare gli si addossano le responsabilità per l’attacco di Hamas del 7 ottobre. In molti però hanno notato che il licenziamento è stato annunciato proprio quando lo Shin-Bet stava indagando sullo staff di Netanyahu e sul Qatar gate. Quanto alla procuratrice generale, è noto che più volte si sia opposta all’azione del governo, da ultimo ad esempio dichiarando che Ben Gvir non poteva rientrare al governo in quanto sottoposto ad indagini giudiziarie. Insomma, il governo intende rimuoverla perché la considera un suo avversario.

Netanyahu è però anche imputato in alcuni processi che lo riguardano direttamente.

È vero, ma attualmente non se ne parla molto sui media, anche perché i suoi legali hanno ottenuto la ulteriore dilazione delle udienze.

Torniamo alla guerra a Gaza. Quali sono state le reazioni della politica e dell’opinione pubblica israeliana?

I sostenitori di Netanyahu difendono la scelta in quanto ritengono che sia l’unico modo per arrivare alla liberazione degli ostaggi ancora prigionieri a Gaza. Tuttavia, va detto che in oltre un anno e mezzo sono stati non più di una decina gli ostaggi liberati dall’esercito israeliano. Per il resto tutta l’opposizione politica e buona parte della società civile è fortemente contraria alla ripresa della guerra. Inoltre, ormai sappiamo che le operazioni militari in superficie mettono in serio pericolo la vita degli ostaggi, sui quali Hamas esercita nuove violenze come forma di rappresaglia: così, infatti, ha testimoniato uno degli ostaggi da ultimo liberati.

E per quanto riguarda i paesi arabi?

Ovviamente tutti hanno protestato accusando Israele di voler prolungare la guerra senza reali motivi. Tieni anche conto che in tutto il mondo, e soprattutto nei paesi arabi, le immagini dei morti civili a Gaza vengono diffuse, al contrario di quel che avviene in Israele. Tutto ciò, inevitabilmente, non fa che peggiorare la posizione di Israele.

Tutte queste forme di proteste interne al paese stanno facendo emergere una coalizione e una leadership alternativa a quella di Netanyahu?

Al momento l’opposizione sembra unita, semplicemente perché è concentrata ad opporsi a Netanyahu. Nel momento in cui ti parlo, ad esempio, c’è una grande manifestazione che tenta di raggiungere la residenza di Netanyahu, in cui Yair Golan, capo di Democratici, è in prima fila. Tuttavia, appare oggettivamente presto per comprendere se tali proteste potranno tradursi in un progetto politico davvero alternativo al governo in carica.

Il futuro di Israele (e dell’Europa):

occorre cambiare il modo di pensare

Colloquio con Gabriele Segre

Massimiliano Boni

Gabriele, dopo che Israele ha ripreso le attività militari a Gaza, leggiamo con grande apprensione di un clima sempre più teso ed esasperato nel paese. Ci puoi aiutare a comprendere che aria si respira?

Gabriele, dopo che Israele ha ripreso le attività militari a Gaza, leggiamo con grande apprensione di un clima sempre più teso ed esasperato nel paese. Ci puoi aiutare a comprendere che aria si respira?

L’immagine che uso spesso per descrivere il clima che viviamo qui in Israele è quella della roccia scavata dall’acqua. Sono tornato in Israele già da alcuni mesi, dopo che ho trascorso un periodo in Italia. Quando ho lasciato il paese, l’incertezza strategica era molto alta. Ci si aspettava la guerra con il Libano, cosa che poi è avvenuta, e anche l’Iran aveva una potenza offensiva maggiore a quella di oggi. Inoltre, alla Casa Bianca c’era Biden. Oggi, che molti scenari sono cambiati, noto una profonda fatica e una grande stanchezza che attraversa il paese. Avverto cioè un senso di sfiducia e smarrimento rispetto al futuro e alla identità di Israele. Naturalmente la prima causa è questa guerra. Dopo oltre 18 mesi di conflitto il paese è cambiato, del resto qualsiasi paese sarebbe cambiato dopo una guerra così lunga. Ad esempio, prima del 7 ottobre le proteste contro la riforma giudiziaria del governo Netanyahu erano continue e molto forti. Oggi queste proteste continuano, ma con maggiore incertezza. Consideriamo anche la profonda crisi istituzionale che Israele sta vivendo, con la scelta del governo di licenziare sia il direttore dello Shin-Bet che la procuratrice generale. Il risultato è una grande sfiducia collettiva.

L’andamento della guerra come si inserisce in questo clima?

Questo è il tema che incide maggiormente. Il paese ormai non riesce a vedere la fine reale del conflitto a Gaza, nonostante la potenza militare dimostrata. Oggi non riusciamo più a immaginare cosa avverrà domani. La proposta di Trump di una emigrazione di massa dei palestinesi da Gaza è un’ipotesi non solo difficile da realizzare ma anche contrastata da molti.

Vivi in Israele da molto tempo ma i tuoi legami con l’Italia e l’Europa sono saldi. Ti chiederei allora di giudicare anche, vista da Israele, la politica europea.

In generale, percepisco una certa incapacità del continente europeo di saper immaginare soluzioni nuove all’epoca di grande confusione in cui siamo entrati. Forse conta anche l’aspetto demografico. L’Europa è uno dei continenti più anziani del mondo, e questo certo ha i suoi effetti nella difficoltà di leggere i cambiamenti in corso. Qualche tempo fa, discutendo di queste cose, è uscito il discorso su mio nonno, Vittorio Dan Segre, e su come avrebbe giudicato il tempo che stiamo vivendo, lui che ha contribuito a costruire Israele e che ha sempre svolto un ruolo nella diplomazia dello Stato ebraico. Ebbene, forse la risposta più sincera è che neppure lui avrebbe capito il tempo che stiamo vivendo, non perché avrebbe perso le sue doti, ma perché la realtà è che ognuno di noi vive il suo tempo e la sua epoca, e mio nonno ha vissuto in un tempo storico e politico completamente diverso da quello di oggi. Questo forse è anche il problema che vive l’Europa. Siamo entrati in un tempo che non è più il nostro, per così dire. È un tempo nuovo e l’Europa mi sembra incapace di rinnovarsi, in una fase storica che invece è soggetta a profondi cambiamenti.

Anche Israele, hai detto, è un Paese che vive un momento di appannamento. Dunque Europa e Israele sono accomunati dallo stesso male?

Non credo. La stanchezza israeliana deriva dalla guerra e dal vicolo cieco in cui molti percepiscono di essere finiti. Tuttavia nel paese avverto ancora il tentativo di trovare una soluzione, lo sforzo di leggere il momento presente, e gli sviluppi nell’area mediorientale.

Eppure, lo scontro sociale e istituzionale ha raggiunto livelli di allarme.

È vero, questa apparente contraddizione si spiega perché da un lato Israele, dopo l’attacco del 7 ottobre di Hamas, ha maturato la piena percezione che non è più possibile tornare allo status quo precedente, che un cambiamento è necessario. Dall’altro, non sappiamo se chi oggi guida il governo sia interprete della soluzione giusta per rispondere a questa domanda di cambiamento. La domanda a cui invece non abbiamo ancora trovato risposta è se Israele sarà in grado di interpretare questo cambiamento e di coniugarlo con i suoi valori fondativi. In questo momento tutto è in movimento e nessuno conosce la risposta. La leadership israeliana percepisce che la storia sta cambiando, ma la soluzione che propone è profondamente avversata da buona parte del paese. Questo è il nostro dramma: avremmo bisogno di un grande fiducia collettiva e verso chi ha la responsabilità di governo, ma proprio questa fiducia oggi è assente. Quello che sappiamo è che non torneremo più indietro.

Il cambiamento di cui parli, mi pare, è accelerato dall’arrivo di Trump alla Casa Bianca. Sembra così che le destre un po’ in tutto l’occidente abbiano delle soluzioni adeguate, mentre le sinistre non siano in grado di offrire un modello alternativo. Condividi questa lettura?

Non sono sicuro che la differenza di letture delle trasformazioni in corso passi per lo schema destra e sinistra, conservatori e progressisti. Credo invece che la differenza passi tra chi ha capito che siamo in una fase nuova, che ci porterà a un diverso ordine a un diverso equilibrio, politico, sociale e diplomatico, e chi arranca senza aver maturato tale consapevolezza. È evidente che è finito il modello in cui c’era una potenza, gli Stati Uniti, che ordinava e regolava gli equilibri mondiali, facendosi garante di un insieme di valori in cui si riconosceva una parte del mondo. Tutto questo sta cambiando. La fine della storia, teorizzata dopo il 1989, non si è realizzata, e la storia è tornata a muoversi. Di fronte a questa realtà, mi sembra che ci siano due tipi di risposte.

Quali?

La prima è quella di chi non vuole vedere che il vecchio equilibrio è terminato, e in modo affannoso cerca di restaurarlo. La seconda, al contrario, è di chi ha capito che non torneremo più indietro, che il cambiamento è in corso, e che dunque occorre cavalcarlo. Guarda Trump. Lui, in questo momento, rappresenta questa idea che le cose debbano essere completamente cambiate e anzi ne sollecita la trasformazione. Le sue azioni certamente non sono coerenti, e spesso contraddittorie, eppure Trump non si fa scrupoli, perché il suo obiettivo è mettersi alla testa del cambiamento. Neppure le destre europee sanno esattamente dove porterà questo risultato, ma sentono la forza del cambiamento e in qualche modo si candidano a rappresentarla. Io non condivido la soluzione che le destre offrono, eppure registro il dato che esse appaiono più attive e più sicure.

Che modello alternativo è possibile opporre a questa azione che scuote i vecchi equilibri?

Dobbiamo sforzarci di trovare nuove forme creative. Occorre trovare un’alternativa, per esempio, al modello della guerra, della forza come spinta del cambiamento. Questo è il compito che credo spetti oggi a chi si oppone alle destre.

Nel tuo ultimo libro parli della cultura della convivenza, che mi pare potrebbe essere. un’alternativa al modello belligerante proposto da Trump a Putin. Eppure, oggi sostenere le ragioni della convivenza appare un’impresa disperata.

Comincerei col dire che la convivenza non è un valore in sé, ma una necessità. In un sistema di valori e principi diversi, e a volte confliggenti, quale oggi noi viviamo, occorre cioè sostenere uno sforzo per la convivenza. A suo modo, anche Trump propone un modello di convivenza: quello in cui il mondo torna a essere diviso in zone d’influenza, basate su rapporti di forza. Io credo che sostenere la convivenza significa avere la capacità di leggere i rapporti reali come si trasformano nel mondo, e non limitarsi a proporne una visione ideale. Se vogliamo davvero convivere, dobbiamo cominciare a riflettere sulle trasformazioni in corso. Questo non significa accettare le ragioni della forza, ma, ripeto, abbandonare una visione del mondo ideale, come lo vorremmo, perché questo non ci consente di trovare soluzioni in grado di affrontare la realtà.

Trump in effetti sembra voler disegnare le relazioni internazionali e diplomatiche come nel 1815 le grandi potenze fecero nel Concilio di Vienna: un accordo al vertice che imponga una soluzione al resto del mondo: è questo il futuro a cui dobbiamo rassegnarci?

Non ho una risposta. Sento la necessità di lavorare per un modello alternativo a quello della forza, in cui non mi riconosco. Ritengo però che l’alternativa non debba essere trovata nel passato, magari ripetendo formule consolatorie, ma incapaci di leggere il futuro. La formula “due popoli due Stati”, ad esempio, certamente risponde ed auspica una soluzione al conflitto israelo-palestinese, ma temo che non sia adeguata alla trasformazione in atto, e che dunque occorrerà elaborare una ipotesi nuova, mai pensata finora. E, per quel che riguarda l’Italia, anche la polemica innescata sul manifesto di Ventotene, temo che abbia portato la sinistra a leggere il presente con gli occhi del passato. I valori espressi dal manifesto di Ventotene sono certamente ottimi, ma non possiamo pretendere che essi ci suggeriscano dei progetti politici concreti per affrontare il nostro futuro. Per costruire un’alternativa dobbiamo ripartire dalla realtà.

Israeliani e palestinesi: piantare i semi del futuro

Colloquio con Maoz Inon

Marco Pierini

Incontriamo Maoz Inon, imprenditore e noto attivista per la pace, che nonostante le gravi perdite e le tragedie del 7 Ottobre ha scelto di rafforzare il suo impegno per la costruzione della pace.

Incontriamo Maoz Inon, imprenditore e noto attivista per la pace, che nonostante le gravi perdite e le tragedie del 7 Ottobre ha scelto di rafforzare il suo impegno per la costruzione della pace.

Il 7 ottobre, 17 mesi fa, ho perso entrambi i miei genitori e molti dei miei amici d’infanzia, i loro genitori, e molti giovani che sono stati uccisi o portati a Gaza. Sono cresciuto in un piccolo kibbutz a 1 km da Gaza, il kibbutz Nir Am, e quando avevo 14 anni ci siamo trasferiti in una comunità vicina, Netiv HaAsara, al confine con la Striscia. Il 7 ottobre ha cambiato completamente la mia vita: da imprenditore turistico ho deciso di dedicare la mia vita a fare la pace tra israeliani e palestinesi, rendendomi conto che dobbiamo rifiutare la vendetta e canalizzare il nostro dolore e la nostra rabbia nel dialogo per fermare la guerra e lo spargimento di sangue, immaginando e creando un futuro migliore per israeliani e palestinesi.

Hai viaggiato in tutto il mondo per condividere un messaggio di convivenza insieme al tuo partner palestinese, Aziz Abu Sara. Cosa ti ha motivato?

Sono stato immediatamente attivo per fermare la guerra, perché so che non ci porterà da nessuna parte. Accrescerà il ciclo di odio e vendetta che dura da quasi un secolo tra israeliani e palestinesi. Ho trovato la motivazione nell’eredità dei miei genitori: mio padre era un agricoltore molto talentuoso e di successo nel Negev, mi parlava molte volte delle difficoltà nel coltivare la terra, dalle siccità agli insetti, dal caldo alle ondate di gelo. Diceva sempre che l’anno prossimo sarebbe stato migliore, che avremmo seminato di nuovo il grano. Sottolineava il fatto che abbiamo la possibilità di cambiare il futuro. Ecco cosa sto facendo ora: piantare i semi per un futuro migliore tra israeliani e palestinesi, i semi del perdono. Mia madre era una creativa artista e pittrice di Mandala, e otto anni fa mi ha benedetto con un Mandala su quanto possiamo realizzare tutti i nostri sogni se abbiamo il coraggio di inseguirli, e questo è ciò che sto facendo. Lo sto facendo con molti amici palestinesi e Aziz Abu Sara è uno di loro, il più importante per me.

Luglio del 2024, hai radunato migliaia di israeliani e palestinesi: puoi parlarci di più di quell’evento?

Il 1° luglio abbiamo riunito più di 6000 costruttori di pace israeliani e palestinesi in una manifestazione alla Menorah Arena di Tel Aviv. L’abbiamo organizzata con una coalizione di più di 50 organizzazioni della società civile, ebraiche e arabe, israeliane e palestinesi. Ci siamo riuniti per chiedere tre cose: fermare la guerra, raggiungere un accordo per gli ostaggi, avviare un processo di pace per creare una pace duratura. La Coalizione si chiama “It’s Time” (“È il momento”) e sta ora pianificando un evento con 10.000 persone, il People Peace Summit a Gerusalemme, che si terrà l’8 e il 9 maggio: stiamo lavorando molto duramente per fare in modo che sia un evento trasformativo per il nostro popolo e per mostrare che il movimento per la pace sta crescendo, è popolare, variegato e determinato.

Ora stai lavorando a un grande progetto che proseguirà gli sforzi dello scorso luglio: il People’s Peace Summit a Gerusalemme. Di cosa si tratta e come possiamo sostenerlo?

Ci sono molti modi per sostenerci. Il primo: amplificate le nostre voci, fate sapere a tutti del nostro movimento per la pace, sui social media, agli amici. Seguiteci sulla piattaforma di live streaming e ovviamente venite e partecipate di persona. Più le nostre voci saranno forti, più le persone sapranno che la pace è possibile e che in un momento di disperazione molti stanno creando speranza. È possibile anche sponsorizzare l’evento facendo una donazione a questo link e condividere l’evento con i tuoi amici, o addirittura trasmetterlo in diretta in piccoli gruppi.

Molti occidentali tendono a vedere il conflitto come se fosse una partita di calcio. Cosa diresti a un italiano pro-Israele e a un italiano pro-Palestina se li incontrassi faccia a faccia nel nostro paese?

Le persone decidono di identificarsi con il lato che scelgono: pro-Israele, pro-Palestina. Scegliendo una parte, ti assicuri solo che il conflitto continui: forse sei più rumoroso e puoi vincere un dibattito, ma nel frattempo noi stiamo perdendo le nostre vite. Dovresti preoccuparti di entrambi, e in ogni caso – anche se ti preoccupi solo di una parte – dovresti voler che il conflitto finisca. E per porre fine al conflitto devi sostenere i costruttori di pace, quelli che credono nell’uguaglianza e nella giustizia, nella riconciliazione e nella sicurezza e nella protezione per entrambe le parti. Non c’è sicurezza e protezione per l’uno se non c’è sicurezza e protezione per l’altro. Per questo è importante sostenere il movimento per la pace israelo-palestinese.

Da dove comincio?

Manuela Dviri

Da dove comincio? Dal missile houti intercettato nei cieli di Israele questa mattina (domenica 30 marzo) e la corsa a piedi nudi nel rifugio improvvisato dai vicini? Dal video di ieri, sabato, in cui un giovane rapito da Hamas urla da un tunnel la sua disperazione e implora singhiozzando il premier israeliano di non abbandonarlo? (sono rimasti circa una ventina di ostaggi vivi a Gaza).

Da dove comincio? Dal missile houti intercettato nei cieli di Israele questa mattina (domenica 30 marzo) e la corsa a piedi nudi nel rifugio improvvisato dai vicini? Dal video di ieri, sabato, in cui un giovane rapito da Hamas urla da un tunnel la sua disperazione e implora singhiozzando il premier israeliano di non abbandonarlo? (sono rimasti circa una ventina di ostaggi vivi a Gaza).

Dalla scelta del governo di non continuare con la fase b degli accordi, già firmati, che avrebbe riportato a casa un buon numero di ostaggi e terminato la guerra? Dalla guerra di questi giorni che invece ha condannato non solo i civili gazawi ma anche i nostri stessi ostaggi a sofferenza e morte?

O forse dalle proteste che continuano ad aumentare mentre Netanyahu comunica che va in Ungheria in vacanza per il suo anniversario di matrimonio? (lì non c’è pericolo che lo arrestino, con Viktor Orbán penso si troverà bene, avranno di che parlare).

O invece conviene iniziare con il Qatargate? Raccontare dei collaboratori più stretti di Netanyahu, che lavoravano anche come lobbisti per il Qatar, paese nemico? Se Bibi lo sapeva sarebbe da capire come li ha lasciati fare avendo nel suo ufficio documenti di grande segretezza, se non lo sapeva, come fidarsi di lui?

Non c’è dubbio, la protesta aumenterà.

Anche prima della strage del 7 ottobre, nel 2023, Israele era stato teatro di massicce proteste contro la riforma giudiziaria proposta dal governo Netanyahu. Si temeva il potenziale impatto sull’indipendenza del sistema giudiziario e l’indebolimento dei controlli e degli equilibri democratici. Perfino il ministro della difesa Gallant lo aveva capito, e aveva addirittura dichiarato pubblicamente che la riforma era un pericolo anche dal punto di vista della sicurezza nazionale.

Netanyahu cercò di licenziarlo – il metodo era chiaro già allora – ma esplose una protesta così estesa che si rimangiò la decisione.

E poi arrivò il sette ottobre. La strage e l’orrore. E la rivalsa con la sanguinaria vendetta del governo su Gaza e l’alto numero di morti nella Striscia.

Per un mese fu silenzio. Tutti a leccarsi le ferite, ad aiutare coloro che erano stati traditi dall’esercito, dallo Shin-Bet, dal governo e dal capo del governo. Che avevano perso tutto. La solidarietà fu ovunque. Fu eccezionale, commovente, memorabile.

Poi si ricominciò anche a dimostrare.

Le proteste in Israele sono sempre state un fenomeno complesso e variegato, con radici profonde nella storia e nella società del paese. Coinvolgono un’ampia gamma di settori della società: giovani, anziani, lavoratori, studenti e attivisti di diverse estrazioni politiche. E anche il luogo delle proteste cambia di volta in volta.

Nella “piazza degli ostaggi” a Tel Aviv, per esempio, si ascolta musica, si canta e si prega. I parenti degli ostaggi, impazziti dal tormento e dall’ansia per i loro cari, hanno cercato per mesi di non far arrabbiare il governo, di credere in tutto ciò che gli volevano far credere. Ultimamente molto meno.

Di fronte al ministero della difesa si riuniscono invece altre famiglie degli ostaggi, quelle che hanno da tempo capito che il governo non sta dalla loro parte, e preferiscono urlare ogni giorno la propria rabbia e la propria indignazione chiedendo la fine della guerra e un accordo per il ritorno dei prigionieri.

E infine davanti al teatro Habima parlano soprattutto i politici dell’opposizione, e i vari ex, tutti rappresentanti delle istituzioni e della sicurezza. Sabato hanno ricordato alla grande folla che li ascoltava che non è accettabile che i giovani “haredim” siano esonerati dal servizio militare obbligatorio in un contesto in cui il servizio militare è visto come un dovere nazionale e soprattutto come una necessità. E in più – hanno ricordato – i loro ministri ricevono milioni di sheqel come parte del saccheggio del denaro pubblico usato da Netanyahu per mantenere la sua coalizione di governo.

Contemporaneamente la protesta è esplosa nelle ultime due settimane anche a Gerusalemme, dopo il licenziamento del capo dello Shin-Bet Ronen Bar e l’approvazione di altre leggi antidemocratiche.

Nella capitale si trovano la sede del parlamento e del governo e la residenza del premier. Quindi è importante che i dimostranti siano lì. Compreso uno dei miei nipoti che insieme al suo gruppo di “mechina” (letteralmente “preparazione”, cioè l’anno di preparazione volontario al servizio militare), e ad un altro di riservisti, (che per lunghissimi mesi sono stati in servizio militare attivo) stanno protestando per una equa condivisione negli oneri e nelle responsabilità.

Anche a Gaza hanno protestato per alcuni giorni contro Hamas, ma la protesta è purtroppo terminata con la orrenda, raccapricciante morte di sei dei suoi protagonisti. Hamas non si smentisce mai.

Qui invece continua, anche se il governo ha superato l’ennesimo ostacolo del voto sul budget (la legge di bilancio, n.d.r.) e rimane saldo al potere.

Molti israeliani sono pessimisti. Molti altri cercano casa altrove, in Valsesia, tanto per cominciare, (sì in Valsesia) ma anche in Grecia o a Cipro, oppure cadono nella depressione, nella sensazione che tutto è perduto. Ma il catastrofismo non è un programma di lavoro. Netanyahu ci vuole scettici, sfiduciati, scoraggiati, ma per ora la protesta continua a reggere e a tener banco con energia travolgente. Addirittura si allarga, e a Gerusalemme si vedono molte kippoth di religiosi. Persino Miriam Lapid, attivista di destra, è salita sul palco, a Gerusalemme.

“C’è stato il fallimento del sette ottobre”, ha dichiarato “e poi il fallimento del dopo il sette ottobre, che non è più stata una sorpresa, ma un atto malvagio. Così come la gestione della guerra e delle nostre vite. Dove siete amici miei? Vorrei vedere molte più barbe di haredim qui intorno, e molte più kippoth”.

Strani tempi stiamo vivendo. Molto complicati. Siamo nelle mani di un uomo che ha perso ogni freno di decenza politica e morale, un Nerone corrotto e incendiario che vuole portarci tutti all’inferno con lui.

Non ci riuscirà. Tutti i dittatori cadono, alla fine. Tra qualche giorno sarà Pesah e leggeremo la storia di Mosè e del Faraone.

Bibi, nella sua megalomania, si è sempre visto come un condottiero, un Mosè, un grande uomo, ma si sta rivelando un vecchio Faraone malandato e altamente pericoloso che teme di essere inghiottito dalle acque.

Questa mattina, lunedì, stavo per spedire queste mie parole quando sullo schermo del computer è apparsa la seguente notizia: Yonatan Urich ed Eli Feldstein, quelli del Qatargate, sono stati arrestati. Ed è stato interrogato con ammonimento un giornalista che all’inizio aveva dato una normale testimonianza. E un uomo d’affari. L’arresto segue un precedente interrogatorio avvenuto dodici giorni fa. Il caso ruota attorno ad accuse di corruzione, contatti con agenti stranieri, violazione della fiducia, riciclaggio e reati fiscali, con dettagli che rimangono sotto segreto istruttorio.

Netanyahu interrompe subito la sua testimonianza al processo a suo carico a Tel Aviv e parte per Gerusalemme poiché la polizia ha chiamato anche lui a testimoniare.

Si deve essere svegliato molto presto questa mattina. Già prima della decisione dell’alta corte a proposito del licenziamento di Ronen Bar, alle 7 e 30 aveva annunciato il nome del suo sostituto. Nome che non è piaciuto per niente ai suoi ministri del Likud e al solito Ben Gvir.

Così ha preso paura e per mezzogiorno aveva già cambiato idea, in una delle sue solite inversioni a U.

Il manifesto di Ventotene e le amnesie della destra

Colloquio con Simona Colarizi

Massimiliano Boni

Professoressa Colarizi, chi erano Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni? Tre bolscevichi rivoluzionari?

Professoressa Colarizi, chi erano Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni? Tre bolscevichi rivoluzionari?

Certamente nessuno dei tre era un pericoloso bolscevico. Eugenio Colorni era socialista, Altiero Spinelli aveva da tempo rotto con il partito comunista, Ernesto Rossi era un liberalsocialista, appartenente a Giustizia e libertà, che negli anni ’60 si avvicinò poi al partito radicale. Non solo non avevano nulla a che fare con il comunismo e l’Unione sovietica, ma dobbiamo ricordare che il manifesto di Ventotene viene ideato e scritto all’inizio del 1941, una data da tenere in considerazione.

Perché?

Perché in quel momento l’Unione sovietica è ancora formalmente legata dal patto Molotov-Ribbentrop alla Germania nazista. Solo dopo che Hitler attaccherà Stalin si arriverà alla formazione di una coalizione internazionale fra le potenze democratiche e l’Unione sovietica, un’alleanza di guerra contro il nazismo che farà da schema ideale per tutte le resistenze organizzate in Europa. Tutto questo però ancora non c’è quando Spinelli, Rossi e Colorni immaginano il loro manifesto. Infine, va ricordato che l’inizio del 1941 è il momento più buio dell’intero conflitto mondiale, perché la Germania ha occupato buona parte dell’Europa e gli Stati Uniti sono neutrali. Immaginare, in un contesto del genere, di scrivere un manifesto come quello di Ventotene è dunque una scelta che va apprezzata per la carica ideale che sa trasmetterci ancora oggi.

Giorgia Meloni ha letto alcuni passi del Manifesto dove si tratta dell’abolizione della proprietà privata e della dittatura del proletariato. Era questo l’obiettivo che si prefiggevano gli autori?

Certamente dentro il manifesto ci sono idee che si rifanno al pensiero socialista, e si parla di limitazione della libera della proprietà privata e degli espropri. Ma occorre considerare che nel dopoguerra tutti gli Stati democratici usciti vincitori prevedono forme di limitazione della proprietà privata. Negli anni ’50 si inaugura infatti la stagione degli Stati liberal-democratici. In molti paesi i socialisti vanno al governo. Dal punto di vista economico Keynes farà studi importanti sulla coesistenza di due sistemi economici, quello pubblico e quello privato.

Del resto era stato Schumpeter, nel 1949, a spiegare che l’economia sarebbe stata organizzata su un sistema capitalista e laburista. Prima di accusare il manifesto di Ventotene di essere un manifesto contro la libertà occorrerebbe studiare meglio la storia.

Il manifesto esprime un’utopia federalista o ha inciso davvero nella costruzione europea?

Anche qui occorre distinguere. Direi che l’attualità del manifesto di Ventotene è data dalle idee che ne stanno alla base e che sono quelle della pace, della democrazia e della libertà. Questo patrimonio è l’eredità lasciata a tutte le costituzioni nate dopo la guerra. Il discorso della pace è a mio avviso quello principale. Il manifesto di Ventotene ci indica la strada: solo se uniti si può arrivare alla pace. Per fare la pace occorre unire gli Stati, sconfiggere il virus nazionalista – diverso dall’idea di nazione – che ha provocato conflitti fin dalla seconda metà dell’Ottocento. Naturalmente, immaginare un’unione di Stati significa mettersi nella prospettiva storica.

Ossia?

Io ritengo che il percorso di integrazione europea sia stato straordinario. Con la firma dei trattati di Roma, nel 1957, e la nascita della CECA e della CEE i paesi europei hanno cominciato progressivamente a unire le loro economie. Si partì da lì perché dobbiamo ricordare che l’Europa era ridotta un insieme di macerie; gli stessi Stati Uniti incoraggiarono la ricostruzione e l’integrazione delle economie europee, condizionando a tale obiettivo il finanziamento del piano Marshall. Certo, i tre del manifesto di Ventotene parlano di federalismo, e oggi noi non abbiamo ancora un’Europa federale; ma io non credo che ci sia stato un abbandono di quel progetto. Piuttosto, dobbiamo renderci conto che il percorso prevede i suoi tempi. Dapprima si è cominciato a integrare l’economia, poi si è proceduto a una sempre maggiore Unione. E in ogni caso, fin dal dopoguerra, occorre ricordare che sono state firmate carte e trattati in cui si parla di diritti fondamentali che l’Europa riconosce e tutela. Da lì sono derivati i giudici europei, la libera circolazione delle persone e dei beni, la progressiva caduta delle barriere tra gli Stati europei. Oggi abbiamo una moneta unica, e una sovranità finanziaria in capo a una banca centrale europea: due esempi di esercizio di una sovranità europea. Certo, il progetto di Adenauer, De Gasperi e Delors non è identico a quello che aveva in mente Altiero Spinelli, eppure non è neanche molto diverso. Gli Stati nazionali oggi esistono ed esercitano i loro poteri, eppure a mio avviso è rimasto l’obiettivo di arrivare alla creazione di una sovranità europea sempre maggiore.

Non crede che oggi il modello federalista sia abbandonato dall’Europa?

I percorsi storici non si fanno mai in poco tempo. Direi che il percorso è rimasto, ma si è adeguato ai tempi che viviamo. Io credo che oggi l’obiettivo di un’Europa federale sia non solo attuale, ma tutto sommato anche vicino. Manca ancora a questo obiettivo un esercito e una difesa comune (CED), come Adenauer e De Gasperi avevano immaginato nel 1955, obiettivo che si fermò per il veto francese, che ancora temeva la Germania. E tuttavia, di fronte a ogni crisi internazionale l’Europa ha sempre mostrato uno spirito unitario. È per questo che furono superati i veti all’ingresso della Gran Bretagna agli inizi degli anni 70 ed è per questo che, dopo la fine degli accordi monetari di Bretton Woods, l’Europa reagì creando il Sistema monetario europeo. Seppure con pause e passi falsi, la direzione che gli Stati europei hanno seguito in tutti questi anni è stata sempre quella della progressiva convergenza.

A suo giudizio perché la premier Meloni ha utilizzato il manifesto in parlamento?

L’utilizzo di alcune frasi fuori contesto del manifesto di Ventotene da parte di Giorgia Meloni è stato certamente una provocazione che può avere avuto varie cause, non ultima quella di coprire le divisioni all’interno della sua maggioranza. Vorrei però dire che chi provoca deve sempre temere le conseguenze.

Cosa intende?

Giorgia Meloni ha letto un manifesto scritto all’inizio del 1941. Commentando quelle frasi, ha detto che quella idea di Europa non le piace. Chiederei allora alla nostra presidente del consiglio se le piace l’idea di Europa che, nel 1941, stavano costruendo i fascisti insieme ai nazisti. Perché, se dobbiamo ricordare il manifesto di Ventotene, allora vale la pena ricordare anche l’Europa dei totalitarismi voluta da Hitler e Mussolini. Ora, non voglio accusare Giorgia Meloni di avere simpatie per il fascismo, perché in fondo ha ragione quando afferma che, dopo oltre cento anni dalla marcia su Roma, è cambiato il mondo. Ha ragione, ma il punto è che lei non viene dal fascismo di Mussolini. La sua storia politica è più recente. Giorgia Meloni nasce politicamente dentro il movimento sociale italiano, ossia dentro il neofascismo. Ricordo che il MSI è l’erede della Repubblica di Salò, che operò in Italia tra il 1943 e il 1945, e che tra i suoi padri nobili c’è Giorgio Almirante, che firmò un’autobiografia intitolata “Autobiografia di un fucilatore”. Piuttosto che affrontare la questione dei nonni della sinistra italiana, forse Giorgia Meloni dovrebbe interessarsi dei suoi padri politici. Non solo di quelli fascisti, ma anche, per così dire, dei suoi fratelli maggiori, un gruppo di giovani neofascisti che oggi sventolano i libri di Tolkien, ma i cui riferimenti culturali si rifanno a Julius Evola, o Pino Rauti. Del resto è noto che all’interno del movimento sociale italiano degli anni ’70 e anche ’80 ci furono punti di contatto con il terrorismo nero, e che sono ancora molto nostalgici di quell’epoca nel partito della Meloni. Nessun partito nasce nudo al mondo, ma eredita sempre una tradizione che lo precede.

A suo avviso la provocazione di Ventotene è anche un modo per prepararsi al prossimo 25 Aprile, che quest’anno ricorderà gli ottant’anni della Liberazione?

Mi auguro di no. Ritengo che la lettura provocatoria del manifesto di Ventotene, una scelta premeditata, sia stata la risposta di stizza alla manifestazione del 15 marzo a Roma, dove si è vista una piazza effettivamente unita e non divisa. Quella piazza deve averla evidentemente irritata molto. Questo non elimina le profonde divisioni all’interno della sua maggioranza. Peccato che a sinistra si sia reagito d’impulso, invece di evidenziare tali spaccature.

Il Manifesto è un testo che ha oltre ottant’anni. A suo avviso i suoi principi possono essere ancora un riferimento per una forza politica progressista, o piuttosto oggi l’Europa chiede soluzioni diverse?

Certamente oggi non si può pensare di affidare la costruzione di un progetto politico per intero ad un testo scritto nel 1941. Tuttavia, continuo a pensare che l’Europa federale sia l’obiettivo che le classi politiche progressiste debbono darsi per il nostro futuro e il nostro bene comune. È quella la soluzione che ci consentirà di rispondere ai cambiamenti in corso. Oggi l’Europa non è considerata un’interlocutrice né dagli Stati Uniti, né dalla Russia, né dalla Cina. Se vogliamo davvero contare in questo nuovo multilateralismo che si va creando, occorre che alla sovranità europea espressa in materia di bilanci, giustizia, sanità, si aggiunga quella della difesa. Il progetto è avviato e io non credo che si tornerà indietro. Se non riusciremo a breve a realizzare un’Europa maggiormente integrata, il nostro destino sarà quello di vedere gli altri sedersi al tavolo dove si prendono le decisioni, proprio come sta capitando all’Ucraina.

Un ritratto di Eugenio Colorni

Colloquio con Liliana Picciotto

Massimiliano Boni

Liliana, chi era Eugenio Colorni?

Liliana, chi era Eugenio Colorni?

Comincerei col dire che i Colorni appartengono in pieno alla borghesia ebraica milanese. Eugenio si laurea in storia e filosofia, con una tesi su Leibniz, nel 1930. Continuerà anche negli anni successivi a svolgere ricerche sul filosofo tedesco, anche quando nel 1934 si sposta a Trieste, dove insegna filosofia alle magistrali, presso l’istituto Carducci. Trieste sarà una tappa importante nella sua vita. Lì conosce il poeta-libraio Umberto Saba e fa esperienza della nuova psicanalisi; si avvicina ai movimenti politici antifascisti e, soprattutto, ha già incontrato la giovane ebrea tedesca socialdemocratica esule a Parigi, Ursula Hirschman, che sposerà nel 1935. Si avvia così una fase della sua vita che lo caratterizzerà fino alla fine, in cui all’intensa vita di studio, si somma l’attività politica dentro il partito socialista. Nel 1937, in un viaggio di studio a Parigi, incontra altri socialisti e anche Carlo Rosselli. Tornato in Italia, la sua attività subisce un grave colpo: nell’ottobre del 1938, a causa di una delazione, viene arrestato come avversario del regime. La sua vicenda diede modo alle autorità fasciste di orchestrare l’accusa del complotto ebraico ai danni dello Stato. Il “Corriere della Sera” e altri giornali nazionali danno fiato alle corde dell’antisemitismo, il “Piccolo di Trieste”, in un paginone che dà conto del suo arresto, dice che “è stata scoperta una cellula antifascista con l’arresto del professor Colorni a Trieste, dedito a una losca attività”, insieme ad altri ebrei che operavano a danno della nazione che generosamente li ospitava”, per cui Colorni “e i suoi degni compari non meritano alcuna giustizia”.

Cosa succede dopo il suo arresto?

Viene condannato ad alcuni anni di carcere e poi mandato al confino all’isola di Ventotene. L’isola, come è noto, sarà per Colorni, come per molti altri, anche una scuola di esercizio di pensiero. A Ventotene, egli perfeziona la sua educazione politica, trova Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, anch’essi condannati per antifascismo e, insieme lavorano all’idea di una nuova Europa federalista. Rimane nell’isola qualche mese, poi viene spostato a Melfi e riesce ad evadere e a vivere in clandestinità a Roma. Nella capitale svolge un grande lavoro politico, per la ricostituzione del partito socialista, dopo le tante crisi che ne avevano determinato più scissioni.

Dopo l’8 settembre 1943, si impegna per la costituzione delle Brigate partigiane “Matteotti”, e dirige l’“Avanti!” il foglio socialista clandestino. Verrà riconosciuto e fermato dai fascisti della banda Koch pochi giorni prima della liberazione di Roma. Ferito a morte durante il tentativo di fuga, muore il 30 maggio del 1944, sotto falso nome, all’ospedale S. Giovanni. La sua vicenda, tra l’altro, evidenzia quanto fu penetrante ed efficace la macchina della delazione fascista per attaccare la Resistenza e per dare la caccia agli ebrei. Oggi Colorni è sepolto nella tomba di famiglia nel cimitero monumentale di Milano.

Possiamo dire che il suo caso testimonia di un modello, quello dell’ebreo italiano che resiste al fascismo?

Senz’altro. L’albero genealogico di Eugenio Colorni si intreccia strettamente con quello di altre famiglie antifasciste: era cugino primo di Enzo Sereni (pioniere in Eretz Israel, paracadutato in Italia e deportato) di suo fratello Emilio Sereni (dirigente comunista e più tardi, più volte ministro), ma anche di Gillo Pontecorvo (dirigente, con Eugenio Curiel, dell’organizzazione Fronte della Gioventù e, più tardi, grande regista) e Bruno Pontecorvo (grande fisico messosi al servizio dell’Unione Sovietica). Approfitto per ricordare che a Milano tra l’altro operava anche Curiel, di cui pure quest’anno si ricordano gli ottant’anni della morte avvenuta con sorprendente somiglianza con quella di Colorni a Roma. Ambedue sorpresi per strada, ambedue colpiti nel tentativo di fuga, ambedue con in tasca false carte di identità.

Per tornare al manifesto di Ventotene, possiamo dire che al suo interno scorre anche una vena ebraica?

In termini così espliciti forse no. Più in generale, tuttavia, credo occorra considerare che il manifesto viene scritto nel 1941, in un momento in cui l’Europa intera vive un incubo, e in particolare gli ebrei, che sono perseguitati a morte: sta per aprirsi il baratro della “soluzione finale”. L’Europa sarebbe diventata un immenso insieme di vasi comunicanti del terrore, un posto dove non ci sarebbe stato scampo per loro. Pensare, in quel momento, a un’Europa libera e democratica di respiro universalista risponde dunque a un’esigenza, anche solo di tipo ideale e morale, che ha animato il contributo di Colorni e dei suoi compagni.

Come possiamo ricordarlo in conclusione?

Forse le migliori parole sono quelle che a lui dedica Claudio Pavone, il più importante storico della Resistenza, che ne fa conoscenza, sia pure per poco, a Roma nel 1944 e che si dichiara fulminato dalla sua personalità. “Sia che parlasse del suo amato Leibniz”, scrive Pavone, “che di qualsiasi altra cosa, Colorni lo faceva in un modo piano, rispettoso della nostra ignoranza, che rendeva possibile il nostro scambio. In seguito ho rimpianto che la nostra frequentazione non potesse essere più duratura” E ancora: “Se rifletto sulla figura di Colorni l’immagine che mi viene in mente è di quest’uomo che, mentre preparava l’insurrezione armata contro le forze nazifasciste, non rinunciava a discutere dei massimi problemi”.

–

Sezioni territoriali

Bologna luc.alessandrini@gmail.com

Firenze sinistraperisraelefirenze@gmail.com

Genova ariel.dellostrologo@gpdlex.com

Milano sinistraxisraelemilano@gmail.com

Roma sinistraxisraeleroma@gmail.com

Torino sinistraxisraeletorino@gmail.com

Venezia sinistraperisraele.veneto@gmail.com

–

Un’assemblea di Sinistra per Israele

Anna Grattarola

Il 30 marzo si è tenuta la seconda assemblea del gruppo bolognese, nella sede del Museo ebraico che ancora una volta generosamente ci ospita data la difficoltà di trovare spazi pubblici per qualsiasi attività che coinvolga Israele. Il tempo è stato dedicato alla relazione di Emanuele Fiano sulla situazione attuale e sulle proposte di Yair Lapid e Ehud Olmert per quando le armi taceranno. Fiano ha illustrato le varie tappe del processo di pace, gli incontri le speranze e i fallimenti fino ad oggi, ripercorrendo in tale ottica la storia più recente dello Stato d’Israele.

Il 30 marzo si è tenuta la seconda assemblea del gruppo bolognese, nella sede del Museo ebraico che ancora una volta generosamente ci ospita data la difficoltà di trovare spazi pubblici per qualsiasi attività che coinvolga Israele. Il tempo è stato dedicato alla relazione di Emanuele Fiano sulla situazione attuale e sulle proposte di Yair Lapid e Ehud Olmert per quando le armi taceranno. Fiano ha illustrato le varie tappe del processo di pace, gli incontri le speranze e i fallimenti fino ad oggi, ripercorrendo in tale ottica la storia più recente dello Stato d’Israele.

Noi siamo un movimento politico e prendiamo posizione, e, pur molto critici nei confronti del governo di Netanyahu, non accettiamo il rifiuto ontologico dell’esistenza dello Stato d’Israele. Non riconosciamo affatto il 7 ottobre come un atto di resistenza di Hamas, pur criticando le azioni dei cosiddetti coloni contro i palestinesi. In Israele è in corso una battaglia per la democrazia, ma in Italia si parla poco d’Israele e in modo squilibrato. Succedono fatti interessanti come le manifestazioni ininterrotte, a cui partecipano israeliani di appartenenze e opinioni politiche diverse, contro l’indebolimento della Corte di giustizia, i licenziamenti di alti gradi dell’esercito e dei servizi segreti colpevoli di indagare su Netanyahu, i tentativi di trasformare lo Stato in senso non democratico. Tante le domande a cui Emanuele Fiano ha risposto esaurientemente senza nascondere i problemi alle molte questioni poste, che saranno sicuramente oggetto di dibattito fra tutti noi.

–

Fuori le contestazioni, dentro il dibattito:

la prima volta della “assurda Sinistra per Israele” in un Circolo Arci

Sara Natale Sforni

Domenica 16 febbraio alle 16:00, al Circolo Arci Vie Nuove, la sezione fiorentina di Sinistra per Israele ha promosso un dibattito sull’antisemitismo in Italia nel 2024 nel corso del quale la sociologa Betti Guetta ha presentato la relazione annuale dell’Osservatorio antisemitismo del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, in dialogo con Luciano Belli Paci, Marco Pierini e la sottoscritta.

Domenica 16 febbraio alle 16:00, al Circolo Arci Vie Nuove, la sezione fiorentina di Sinistra per Israele ha promosso un dibattito sull’antisemitismo in Italia nel 2024 nel corso del quale la sociologa Betti Guetta ha presentato la relazione annuale dell’Osservatorio antisemitismo del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, in dialogo con Luciano Belli Paci, Marco Pierini e la sottoscritta.

clicca qui per accedere alla relazione annuale dell’Osservatorio antisemitismo del CDEC

L’iniziativa ha seguito di pochi giorni la pubblicazione di un report che registra un numero di casi non solo mai raggiunto prima in Italia da quando è cominciata l’attività di monitoraggio del CDEC (con mezzi evidentemente meno efficaci degli attuali), ma quasi doppio dell’anno precedente: 877 (600 online e 277 offline) gli episodi di antisemitismo rilevati nel 2024 contro i 454 del 2023 (erano 241 nel 2022 e 226 nel 2021).

Come ha rilevato Betti Guetta nel suo approfondito intervento iniziale, preoccupante non è solo l’escalation, che ha trovato nel 7 ottobre il suo innesco (dunque ben prima che la reazione militare israeliana, peraltro da subito definita “rappresaglia”, diventasse massiccia) – secondo il consueto meccanismo per cui quando il Medio Oriente si incendia nel resto del mondo si riattizza l’antisemitismo – ma anche la trasversalità (certamente propiziata dall’azione livellante dei social network) dell’israelofobia rispetto a parametri come l’età, il grado di istruzione e l’appartenenza politica. Significativo, a proposito della trasversalità ideologica di alcune esternazioni antisemite alla moda, il fatto che tra coloro che sostengono (da sinistra) la causa palestinese c’è anche chi si dispiace perché “zio Adolfo non ha finito il lavoro”.

Tra i molti argomenti affrontati con la consueta esaustività da Luciano Belli Paci, il fallimento culturale rivelato dalla crescente intolleranza verso il Giorno della Memoria, brutalmente frainteso e considerato “un dono agli ebrei” fatto per un senso di colpa che non ha più ragion d’essere (evidentemente ritenuto ormai poca cosa rispetto alla colpa collettiva di esistere dei sette milioni di israeliani ebrei, trattati alla stregua di un sol uomo, naturalmente bianco, oppressore etc.).

Inevitabilmente il discorso è andato a parare anche su Liliana Segre, il bersaglio preferito degli antisemiti italiani. Alle ragioni dell’accanimento sulla senatrice a vita, che assomma varie caratteristiche sgradite ai leoni da tastiera (spesso non solo antisemiti, ma anche misogini, antivaccinisti, complottisti etc.), mi sono permessa di aggiungerne una: la Segre si permette il lusso di esprimere solidarietà ai civili palestinesi, di criticare il governo israeliano, di essere insomma “buona” (anche se certo non quanto alcuni indignados ebrei di successo), sabotando così le comode semplificazioni su cui poggiano le demonizzazioni. Cosa che, nel nostro piccolo, abbiamo cercato di fare anche noi andando a farci conoscere in un Circolo che si è dimostrato straordinariamente ospitale nella persona del presidente, Antonio Sapia, e in cui l’anno scorso si è svolto uno degli incontri di Obiezione alla guerra. Un tour in Italia dal 15 al 27 ottobre con testimoni di nonviolenza da Israele e Palestina: un’iniziativa che, seppur compiacendo quell’area di tifo ProPal che concepisce un solo israeliano buono, l’obiettore di coscienza che fa professione di antisionismo (tanto osannato quanto è criminalizzato il suo concittadino che sceglie di arruolarsi), marcava una bella differenza rispetto alle posizioni degli ultras per cui l’israeliano buono è il più ipocrita e dunque il peggiore; distinzioni, queste, da tenere sempre presenti se non vogliamo prendere noi stessi la pericolosa scorciatoia dell’omologazione degli avversari, che finisce sempre nella demonizzazione.

La nostra non è stata, dunque, una missione in partibus infidelium, semmai il contrario: una tappa di quel percorso di riappropriazione degli spazi pubblici e in particolare dei luoghi della sinistra, che personalmente ho cominciato quasi un anno fa in una piazza che sentivo mia e che collettivamente proseguirà il prossimo 25 aprile, in un’altra piazza che non c’è ragione di lasciare agli sbandieratori dell’odio antisraeliano, se non per il fondato timore che non siano garbati quanto gli attivisti di “Firenze per la Palestina” conosciuti domenica.

La contestazione dell’«assurda Sinistra per Israele» che avevano annunciato a mezzo social è stata, infatti, abbastanza innocua: un volantino intriso di pregiudizi nel senso letterale del termine (presumevano di sapere che cosa avremmo detto nel corso del convegno…) e un drappello di attivisti piuttosto attempati che, sotto l’occhio vigile della Digos, sono entrati a far valere le proprie ragioni. Tra queste, come recitava il cartello che ci ha accolto all’uscita, il fatto che «contestare Israele non è antisemitismo»: cosa su cui avremmo anche potuto essere d’accordo, non fosse che scrivere la “s” di “Israele” come la “s” di “SS” è, sì, antisemitismo (sotto forma di banalizzazione della Shoah).

Gli obiettivi della nostra iniziativa erano almeno due: migliorare l’altra sinistra, aiutandola a bonificare lessico e immaginario della critica a Israele, per esempio depurando il primo di termini impropri e virulenti come “genocidio” e “apartheid” e il secondo di interpretazioni complottistiche e pregiudizi giudeofobici riconducibili alle accuse tradizionali di deicidio, infanticidio e cannibalismo rituale. E poi migliorare noi, strappandoci per un pomeriggio alla solitaria guerra social per vivere una domenica d’altri tempi, di pacifico dibattito reale, reperibile solo nella volatile memoria di chi c’era.

Il secondo sicuramente raggiunto, il primo forse troppo ambizioso: difficile far capire in due ore e mezzo che antisemita non è solo chi odia gli ebrei in quanto ebrei, ma anche chi li tollera a condizione che facciano professione di antisionismo (l’intramontabile Davide, discolpati!) e chi non si limita a criticare i governi di Israele, ma discrimina l’unico stato di ebrei al mondo operando demonizzazioni e delegittimazioni che, non avendo pari tra gli altri Paesi, molto difficilmente si possono spiegare solo con le ragioni dichiarate (anticolonialismo, antirazzismo, antimperialismo, anticapitalismo, antimilitarismo etc.).

Siamo, invece, forse riusciti a far capire che questo incontro, analogamente al precedente (la proiezione del docufilm Liliana il 27 gennaio scorso), non ha inteso “politicizzare” (accusa davvero singolare mossa da una frangia così intensamente ideologizzata) la questione dell’antisemitismo, ma semmai – pur senza illudersi che la sociologia sia una scienza esatta e immune da usi politici – liberarla dalla zavorra delle opposte propagande, curiosamente accomunate dalla nazificazione dell’avversario, ridotto a un nemico da abbattere, non solo impunemente, ma anche meritoriamente.

–

Laboratorio Rabin: Il Bund a Milano

Simone Oggionni

Il 24 febbraio la Casa della Cultura di Milano ha ospitato un bell’incontro, pensato dal Laboratorio Rabin e co-promosso appunto con l’istituzione culturale milanese, sulla storia del Bund, cioè la Lega generale dei lavoratori ebrei di Russia, Lituania e Polonia. Un tema piuttosto insolito, a giudicare dalla scarsa attenzione che la storiografia ha riservato a un movimento che nei primi anni del Novecento è stato viceversa un attore politico e sociale fondamentale per gli ebrei della «zona di residenza» dell’impero zarista. A Wlodek Goldkorn è stata affidata la relazione. Insieme a lui, sono intervenuti Ferruccio Capelli, la prof.ssa Alessandra Tarquini ed il sottoscritto.

Il 24 febbraio la Casa della Cultura di Milano ha ospitato un bell’incontro, pensato dal Laboratorio Rabin e co-promosso appunto con l’istituzione culturale milanese, sulla storia del Bund, cioè la Lega generale dei lavoratori ebrei di Russia, Lituania e Polonia. Un tema piuttosto insolito, a giudicare dalla scarsa attenzione che la storiografia ha riservato a un movimento che nei primi anni del Novecento è stato viceversa un attore politico e sociale fondamentale per gli ebrei della «zona di residenza» dell’impero zarista. A Wlodek Goldkorn è stata affidata la relazione. Insieme a lui, sono intervenuti Ferruccio Capelli, la prof.ssa Alessandra Tarquini ed il sottoscritto.

Quali sono i motivi di interesse del Bund? A mio personale giudizio, tre.

Il primo ha a che fare con un profilo di storia sociale, che ci consente di accendere la luce sul particolare tipo di proletariato urbano ebraico che aderisce al Bund alla fine dell’Ottocento: un proletariato urbano molto diverso da quello russo, giacché la classe operaia ebraica lavora quasi essenzialmente nella piccola industria, nell’artigianato e nelle officine e non è ammessa nei grandi comparti industriali che si stanno meccanizzando alla fine del secolo (con l’eccezione, scrive Henri Minczeles nella sua Histoire générale du Bund, delle grandi fabbriche di sigarette e di fiammiferi). Questo proletariato ebraico delle province di Bielorussia e Lituania vive condizioni di lavoro terribili: lavora a cottimo, con impieghi stagionali, con orari di lavoro che superano ampiamente il limite fissato per legge delle 11 ore e mezzo. A questa classe operaia delle officine si affiancano i piccoli commercianti, che a loro volta vivono in condizioni economiche e sociali tremende e in un regime di doppio sfruttamento e discriminazione: discriminati perché ebrei, sfruttati in quanto lavoratori. In questo contesto, si accende una coscienza sociale e di classe che porta all’organizzazione politica.

Sulla seconda ragione di interesse Goldkorn si è soffermato molto all’interno della sua relazione: quella del Bund è la storia di un partito socialista che attraversa pagine tragiche ed eroiche nella prima metà del Novecento senza mai definirsi socialista. Dai pogrom di Alessandro III fino alle vicende polacche, dalla Resistenza alla rivolta del ghetto di Varsavia. E poi in Russia, dove il Bund prima aderisce al partito socialdemocratico, poi se ne distacca e infine, in seguito alla Rivoluzione d’ottobre, entra nel partito bolscevico. Ma senza mai trovare nella categoria del socialismo un’ancora ideologica, teorica e identitaria definitiva. Lega generale, non partito socialista. Il motivo? Perché si tratta di un partito di classe, in dialogo certo con aspetti essenziali della tradizione marxista (a partire dal nodo del rapporto tra liberazione e riforme, e dunque dei piccoli passi e delle pratiche sociali che si accompagnano all’attività amministrativa locale, e da quello dell’autogestione). Ma con la testa sempre innanzitutto alla concretezza del fare più che ai dibattiti teorici. Da qui la sua forza. Il Bund, ovunque si radica, riesce a costruire una grande infrastruttura sociale, culturale e politica che comprende, in particolare in Polonia, sindacati, scuole ebraiche, associazioni sportive, biblioteche, giornali, circoli femminili e circoli giovanili. Il movimento cioè investe sull’organizzazione comunitaria e sulle sue diverse strutture.

Infine, il terzo elemento di interesse, che Tarquini ha intelligentemente fatto dialogare con il coevo movimento sionista. Il Bund, diversamente da questo, teorizza e pratica il carattere a-territoriale dell’identità nazionale, rivendicando la possibilità di esprimere una identità nazionale senza uno Stato territorializzato. Potremmo infatti dire che il Bund è l’affermazione della identità nazionale ebraica attraverso la lingua (la lingua degli ebrei della diaspora, l’yiddish) e attraverso la cultura, l’autonomia culturale degli ebrei. Il Bund è, inoltre, l’idea che questa identità culturale e nazionale senza Stato possa porsi all’interno di un progetto politico di tipo federale. Si tratta dunque di un movimento socialista, estraneo e ostile a ogni forma classica di nazionalismo (nella misura in cui postula la possibilità di una nazione senza territorio) e al contrario internazionalista. Di più: universalista, perché egualitario e capace di collocare la rivendicazione della identità ebraica all’interno di una lettura di classe della società, e cioè all’interno della convinzione che la classe operaia sia la classe generale.

Non pochi spunti, guardando al passato e riflettendo sui problemi del presente.

–

La metafora dell’orrore del 7 ottobre nello sguardo di Gaston Zvi Ickowicz

Maurizio G. De Bonis e Orith Youdovich

Una delle componenti più vivaci e attente alla realtà dello Stato di Israele è, da sempre, quella che fa capo ai movimenti artistici che allungano le loro radici nel lavoro delle prestigiose accademie e scuole d’arte di Gerusalemme e Tel Aviv.

Così, cinema, arti figurative e performative, ma anche narrativa e poesia ovviamente, sono incessantemente stati, nei decenni, territori di riflessione e analisi sugli accadimenti che riguardavano non solo Israele ma anche il mondo palestinese.

In tal senso, è possibile sostenere che l’affermazione del filosofo Giorgio Colli (Apollineo e Dionisiaco, Adelphi, 2010) secondo cui “arte, filosofia, politica sono studiabili sotto un unico punto di vista” e che tra questi tre elementi esista “agonismo e non separazione”, sia perfettamente applicabile alla ricerca e alla produzione degli artisti israeliani da molto tempo.

Un caso eclatante è quello che riguarda il fotografo Gaston Zvi Ickowicz e tutta la sua produzione visuale.

Proprio l’universo espressivo dell’artista, nato a Buenos Aires nel 1972 ed arrivato in Israele nel 1980, si manifesta, infatti, come la convergenza di tre istanze creative: una strettamente estetico-artistica, legata alla questione del paesaggio, una seconda filosofica, connessa al valore effettivo dell’immagine e alla raffigurazione del reale, una terza politica, fortemente correlata alla dimensione di un conflitto da sempre tragico e problematico per tutti i cittadini israeliani.

Un autore di questo genere non poteva, dunque, evitare di misurarsi espressivamente e umanamente con il terribile massacro del 7 ottobre 2023 ad opera di Hamas. E l’ha fatto prima puntando lo sguardo su quella angosciosa realtà da fuori, da Londra (dove si era recato subito dopo i fatti terribili a cui stiamo facendo riferimento), e poi misurandosi direttamente sul campo, ritornando fisicamente nell’area vicina alla Striscia di Gaza e perlustrando, come in una sorta di straziante indagine interiore, i luoghi dell’orrore e della morte.

Questo suo lavoro video-fotografico è approdato in mostra al Museo di Israele di Gerusalemme, con il titolo “Field” dove ha generato un certo clamore e molta attenzione non solo da parte del mondo dell’arte. Era, dunque, importante per noi (in qualità di curatori sempre vigili rispetto all’evoluzione dell’arte israeliana) cercare di portare la visione di questo artista in Italia, paese nel quale regna una preoccupante disinformazione e una pesante distorsione dei fatti riguardo a ciò che è accaduto un anno e mezzo fa.

Ciò è avvenuto il 25 febbraio 2025 proprio nell’ambito dell’attività di “Sinistra per Israele – Due popoli Due Stati” nella prestigiosa sede della Fondazione Ernesta Besso di Roma (con la collaborazione di Massimiliano Boni e il supporto dell’Ambasciata di Israele in Italia). È stato un incontro densissimo di spunti significativi, partecipato e intenso, durante il quale Gaston Zvi Ickowicz ha illustrato l’essenza di questo progetto che si può configurare come una toccante meditazione visiva, estremamente angosciosa, che ha riguardato in primo luogo l’area, ormai tragicamente nota, del Festival Nova, dove furono trucidate centinaia di persone.